自社ブランドは未来をつくる

現場でこんな声をよく聞きます。

「原材料や人件費が上がる中、下請けではやっていけない」

「自社ブランドを立ち上げたいけれど、何から手をつければいいかわからない」

「展示会に出ても埋もれてしまう。差別化ができない」

先の見えにくい時代にこんな声が上がることは当然かと思います。

なお、ブランドをつくった方がよいということは

バブル崩壊後から多用され30年ほどの時間がたっています。

失われた30年とほぼ一致しているのではないかと思います。

私が定義するブランドとは、

「提供者と顧客が共有する価値と共通のイメージ」です。

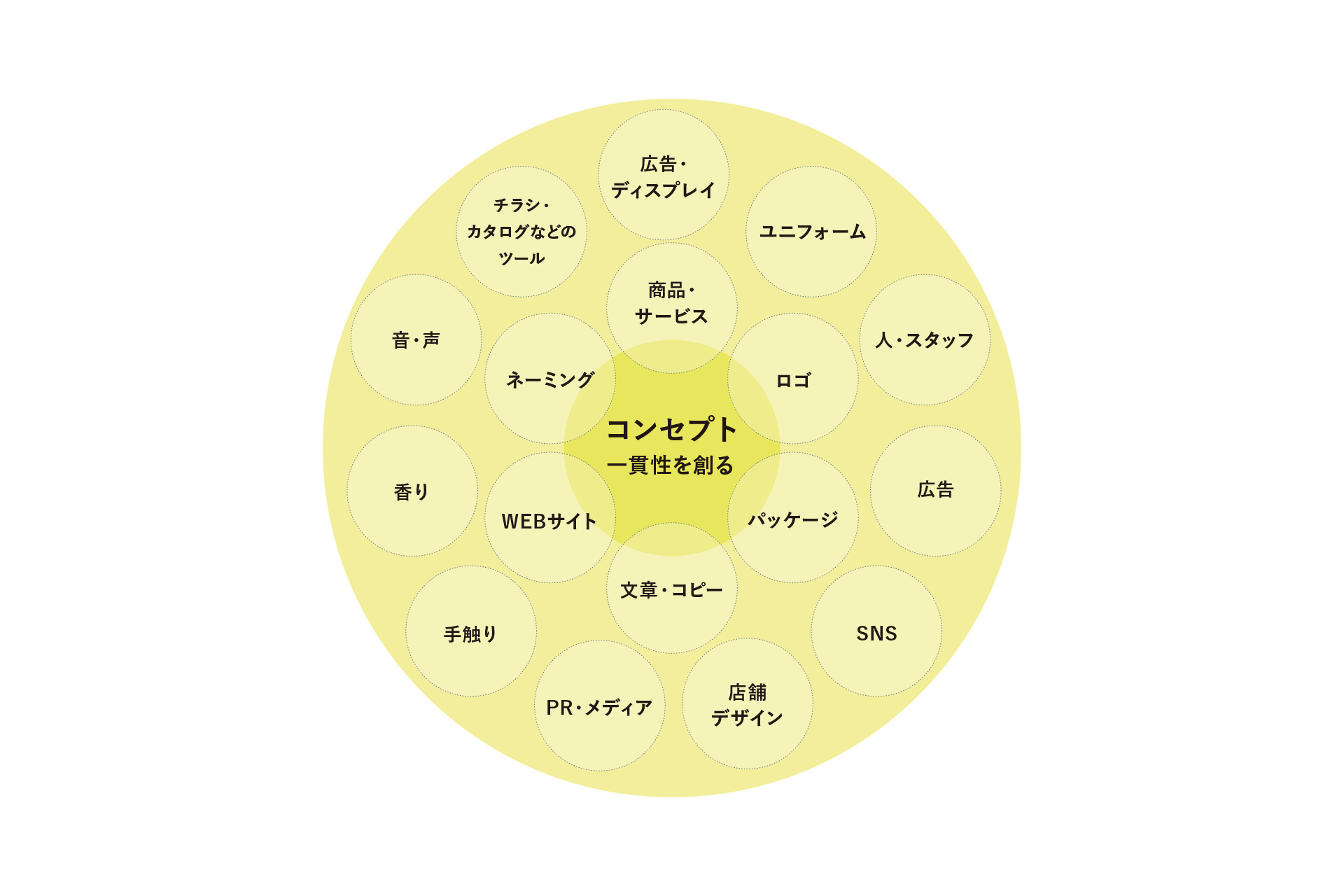

そしてブランディングとは、

その価値とイメージを一致させるすべての行動のことを言います。

この“共通イメージ”とは、単なるロゴやデザインではなく、

その人にとっての「意味」を指します。

価格競争から抜け出すために、

「意味的価値」への転換はとても大切です。

ただし誤解してはいけないのは、

“意味的価値”は「機能的価値」「情緒的価値」が

きちんと担保されたうえでこそ生まれる、ということ。

ブランド論を書いたブランド研究の世界的な権威デビットアーカーさんは、

価値は三つあると説明しています。

機能的価値:品質が良く、しっかり使える

情緒的価値:気持ちよく使える・気分が上がる

意味的価値:その上で、「これは私のためにある」と感じられる

3つとも大切なため、考え実行することがたくさんあります。

上記を整理していくためには、

最初に「ミッション・ビジョン・コンセプト」の

設計から始めることが定石となっています。

これは、夜空に浮かぶ星の中で唯一動かない「北極星」のような存在を決め、

誰に、なにを、なぜいつ頃までに届けるのかを決めることで、

独自性をもってみんなと動きやすくしていくために決めます。

「商品を作る前に、ミッション、ビジョンを定めた方がいいのでは?」という疑問もよくいただきます。

商品ブランディングから進めることを、お勧めさせていただきたいのは、

商品は、成果物=売上という具体的なゴールがあるからです。

特に、ミッションやビジョンの設計には取り組みたいけれど、

なかなか一歩が踏み出せない方にこそ、

商品ブランディングから始めることをおすすめしています。

しかも、プロセスの中で「どんなお客様が自社と相性が良いのか?」という、

実践的な理解が深まります。

机上の空論で終わらず、必ず“成果”に結びつく方法論だからです。

私自身もこれまで、多くの企業とご一緒してきました

その中で実感しているのは、「高いけれど共感して買ってくれるお客様」や、

「応援して紹介してくれるお客様」が自然と増えていく、

というブランドの持つ力です。

それは、華やかな広告ではなく、ただ自社の“想い”を丁寧に言葉にし、

伝え続けた結果生まれた関係性でした。

とても泥臭い活動をするときもありますが、

ブランディングは【伝言ゲーム】に近く、

伝えてくれる人に正しく伝わらないと

間違った伝わり方をしてしまうことがあるので

我慢が大切な時もあります。

そもそも私がブランディング支援をしている理由は、

誰かの嬉しいと自分の愉しいが一致する人の数を最大化していきたいからです。

そのためには価値とイメージが一致している社会を作る必要があり、

最短距離を走るためにはブランディングが最適と考えているからです。

最後に経営者の皆様に共有したい言葉があります。

中川政七商店の13代中川政七さんは、

【経営】の定義を「社会と調和しながら、やりたいことを、やり続けるための技術」と言っておられました。

社会や誰かのために大切な共通善

自分が愉しいことでもある個別善

やり続けるための利益が詰まった、

素晴らしい言語化で、私も大事にしている言葉です。

President

President Staff

Staff